Messung der Tränenproduktion

Der Tränenfilm kann quantitativ und qualitativ beurteilt werden.

Quantitative Tränenfilmmessung

Phenol-Rotfaden-Tränentest (PRT)

Der Phenol-Rotfaden-Tränentest ist eine Methode zur quantitativen Tränenmessung, bei der ein 75 mm langer Faden mit einem pH-empfindlichen Indikator und einer Falte, 3 mm vom Ende entfernt, 15 Sekunden lang im ventralen Bindehautsack platziert wird.

Während die leicht alkalischen Tränen durch den Faden ziehen, wird der blassgelbe Faden orange (Abb. 10.1.41). Die Länge der Farbänderung in Millimetern wird am Ende des Fadens (nicht an der Biegung) unmittelbar nach dem Entfernen aus dem Auge abgelesen. Der normale Bereich liegt bei 29–38 mm Benetzung pro 15 Sekunden.

Der Hauptvorteil des PRT-Tränentests in der Veterinär-Ophthalmologie besteht darin, dass er bei kleinen Augen angewendet werden kann und daher für viele nicht domestizierte Arten geeignet ist.

Schirmer-Tränentest (STT)

Der Schirmer-Test (nach Otto Schirmer) dient der objektiven Messung der wässrigen Phase Tränenproduktionsmenge des Auges. Hierbei wird ein 5 mm breiter und 35 mm langer Filterpapierstreifen aus Lackmuspapier mit abgerundeter Spitze und einer Kerbe zum Biegen 5 mm vor dem Ende in das äußere Drittel des unteren Lidwinkels in den Bindehautsack eingehängt. Patienten mit einem roten, gereizten Augen und Augenausfluss, mit oder ohne Hornhauterkrankung, sollten sich einem STT unterziehen.

Der STT sollte zu einem frühen Zeitpunkt der Augenuntersuchung durchgeführt werden, um die Auswirkungen von Reflextränen durch die Manipulation des Augenlids zu minimieren, und bevor topische Wirkstoffe auf das Auge aufgetragen werden.

Die Streifen werden in sterilen Zweierpackungen geliefert. Der Streifen sollte vor der Entnahme aus der Packung an der Kerbe leicht gebogen werden, dabei sollte aus Gründen der Sterilität und weil Hautfette die Tränenflüssigkeitsproduktion beeinträchtigen können, das kurze Ende des Streifens möglichst nicht berührt werden.

Das kurze gefaltete Ende wird in die seitliche Hälfte des unteren Bindehautsacks gelegt, sodass sich die Kerbe auf Höhe des Lidrandes befindet und der Streifen Kontakt mit der Hornhaut hat. Die Augenlider können geöffnet sein oder geschlossen gehalten werden, um den vorzeitigen Verlust des Streifens zu verhindern.

Der Streifen wird eine Minute lang an Ort und Stelle belassen und die Risse werden sofort nach dem Entfernen gemessen.

STTs können entweder ohne (Schirmer I) oder mit (Schirmer II) Verwendung eines topischen Anästhetikums durchgeführt werden.

STT I misst die Fähigkeit des Auges, neben der basalen Sekretion auch reflektorisch Tränen zu produzieren, und ist der am häufigsten durchgeführte Test, während STT II nur die basale Tränensekretion schätzt.

Die STT-Werte unterscheiden sich bei normalen Hunden erheblich und variieren mit dem Alter.

Niedrige STT-Werte bei der Katze müssen zusammen mit den klinischen Symptomen sorgfältig interpretiert werden, da der Wertebereich bei normalen Katzen groß ist und zwischen 1 und 33 mm/min variieren kann.

Unterschiede in der Saugfähigkeit zwischen Tränenteststreifen verschiedener Hersteller wurden in einer Reihe unterschiedlicher Studien dokumentiert, daher sollte für wiederholte Messungen bei einem bestimmten Patienten dieselbe Marke verwendet werden.

Einige Tränenteststreifen sind mit einem Farbstoff imprägniert, der den Teststreifen auf der Ebene der Tränenflüssigkeitsmigration markiert und so ein einfacheres Ablesen der Ergebnisse ermöglicht.

andere Tränentests

Die Schirmer- und PRT-Tränentests sind relativ invasiv und verändern genau den Parameter, den sie eigentlich messen sollen.

Nichtinvasive oder minimalinvasive Tests zielen darauf ab, dieses Problem zu überwinden und reproduzierbarere und objektivere Daten zu liefern. Sie wurden umfassend beim Menschen entwickelt und werden zunehmend in der Veterinär-Ophthalmologie übernommen. Zu den Techniken gehören Meniskometrie (indirekte Beurteilung des Tränenvolumens durch Messung des Tränenmeniskusradius), Interferometrie (Beurteilung der Tränenfilmdicke und Analyse der Lipidschicht) und Meibometrie (Quantifizierung der Menge an Meibom-Lipid am Lidrand).

Messung der Höhe des Tränenmeniskus'

Der Tränensee an der inneren Unterlidkante wird als Tränenmeniskus bezeichnet. Die Höhe des Tränenmeniskus' entspricht dabei der Menge des Tränenfilms und beträgt bei Augengesunden durchschnittlich 0,35 mm ± 0,13. Ein Meniskus unter 0,2 mm wird als pathologisch angesehen. Um die Höhe des Tränenmeniskus' zu bestimmen, werden unterschiedliche invasive und nichtinvasive Methoden beschrieben. Mittels der Spaltlampe kann der Meniskus z. B. auch ohne Fluorescein beurteilt werden. Die Untersuchung sollte mit einer minimalen Beleuchtung stattfinden, um das Ergebnis durch eine reflektorische Sekretion (aufgrund der Blendung) nicht zu verfälschen. Evaluiert wird die Höhe und Form des Tränensees. Erscheint der Tränenmeniskus eher uneben, so lässt dies auf einen zu niedrigen Wasseranteil bzw. einen erhöhten Fettanteil des Tränenfilms schließen. Ein schaumiger Tränenfilm deutet auf eine Fehlfunktion der Meibom-Drüse hin. Hier liegt eine Störung der Lipidfilmkonstellation vor, bei der zu viele freie Fettsäuren vorhanden sind.

Osmolarität/MMP-9 Test

Ein wichtiges Indiz für die Quantität des Tränenfilms ist die Osmolarität. Mit einer Entnahmesonde werden circa fünf Nanoliter des Tränenfilms aufgenommen und anhand des Tear Lab™ Osmolarity Systems (TearLab Corporation, San Diego, CA) kann in wenigen Sekunden die Osmolarität bestimmt werden. Hierbei werden die osmotisch wirksamen Teilchen des Tränenfilms ermittelt. Die Osmolarität ist beim trockenen Auge erhöht, wobei die untere Grenze zum pathologischen Bereich bei 312 mOsmol/L liegt. Die mittlere Tränenfilmosmolarität normaler Katzen betrug 328,5 mOsms/l und unterschied sich nicht wesentlich von der von Katzen mit Konjunktivitis.

Beeinflusst wird die Osmolarität von der Becherzelldichte, von epithelialen Veränderungen der Hornhautoberfläche, sowie von einem gestörten Gleichgewicht zwischen Tränenproduktion und - verdunstung. In klinischen Studien wird derzeit ein Schnelltest auf Matrix-Metalloproteinase-9 (MMP-9) bei Patienten mit trockenen Augen bewertet. Dieser kann Hinweise auf Entzündungen liefern. Aufgrund der niedrigen Datenmenge und der widersprüchlichen Ergebnisse findet bis heute keiner der beiden Tests als Routineverfahren zur Diagnostik des trockenen Auges Verwendung.

Qualitative Tränenfilmmessung

Tränenfilmaufreißzeit

Fluorescein wird verwendet, um die Stabilität des Tränenfilms durch Messung der Tränenfilmaufreißzeit (Tearfilm Breakup Time - TBUT) zu bewerten. Die Tränenfilmaufreißzeit bewertet indirekt die Mucin- und Lipidschichten des Tränenfilms, indem sie die Zeit misst, die der Fluoresceinfarbstoff und damit der Tränenfilm benötigt, um sich von der Hornhautoberfläche zu lösen. Es handelt sich um einen provokativen Test, da Fluorescein die normale TBUT verkürzt. Um diesen Test durchzuführen, wird eine Fluoreszeinlösung auf das Auge aufgetragen, das Tier darf blinzeln und die Augenlider werden dann offen gehalten, bis sich der Tränenfilm von der Hornhautoberfläche zu lösen beginnt. Die Dissoziation führt zur Bildung eines trockenen Flecks, der als dunkler runder Bereich innerhalb des fluoreszierenden Tränenfilms erscheint. Die Beobachtung wird durch Spaltlampen-Biomikroskopie unter Verwendung eines Kobaltblaufilters erleichtert.

Beim Hund liegt die mittlere TBUT zwischen 19,7 (± 5) und 21,53 (± 7,42) Sekunden (Beagle). Die Werte für die mittlere TBUT bei der Katze betragen 16,7 (±4,5) Sekunden bei der Jungkatze und 21 (±12) Sekunden bei der erwachsenen Katze. Die TBUT ist bei Katzen mit Konjunktivitis, ulzerativer Keratitis und experimenteller Infektion mit FHV-1 reduziert (beschleunigt). Die TBUT ist auch in Augen mit Sequester reduziert (14 ± 13 Sekunden), aber der Unterschied ist nicht signifikant gegenüber normalen Augen. Bei den experimentell mit FHV-1 infizierten Katzen lieferte die TBUT eine vernünftige Schätzung der Becherzelldichte, korrelierte jedoch nicht mit der Tränenflüssigkeitsproduktion (STT-Werte) bei Katzen mit Konjunktivitis. Eventuell vermindert topisches Tetracainhydrochlorid die TBUT. Topisches, an Liposomen gebundenes Tetracyclin verbessert die Tränenmenge und -qualität verbessert.

Die nichtinvasive Untersuchung der Tränenfilmaufreißzeit

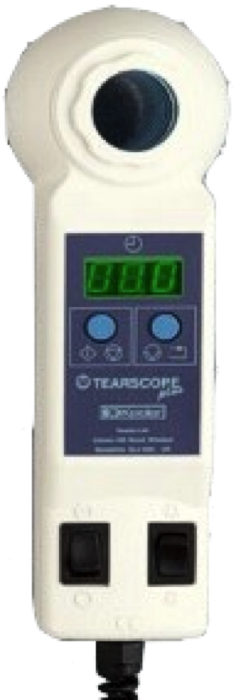

Das TearScope-Plus® (Fa. Keeler) dient der nichtinvasiven Untersuchung des Tränenfilms (Non-Invasive Tearfilm Breakup Time - NIBUT) und seiner Charakteristiken. Das Gerät wird entweder direkt vor das Auge gehalten oder an einer biomikroskopischen Spaltlampe befestigt, um eine stärkere Vergrößerung zu erlangen. Das Messinstrument besteht aus einem Haltegriff und einer darauf angebrachten, kegelförmig zulaufenden kurzen Röhre, die im Inneren ein Gittermuster enthält. Dieses Gitter wird von einer dahinterliegenden Kaltkathode weiß beleuchtet. Die Kaltkathode hat den Vorteil, dass die Verdunstung des Tränenfilms während der Untersuchung minimiert wird. Das Gerät erzeugt damit eine diffuse Beleuchtung des Gitters, welches von dem Tränenfilm reflektiert wird und dieser dadurch begutachtet werden kann.

Ein stabiler Tränenfilm liefert ein exaktes Spiegelbild des eingebauten Gitters. Verzerrt oder verformt sich das Spiegelbild im Laufe der Untersuchung, spricht dies für einen Aufriss im Tränenfilm und damit für eine Störung in der Lipidschicht. Eine von Anfang an bestehende Verzerrung des gespiegelten Musters deutet auf eine Veränderung der Hornhautoberfläche hin.

Um eine Verdunstung des Tränenfilms und die reflektorische Tränensekretion durch andere Lichtquellen zu verhindern, sollte der Raum abgedunkelt werden.

Die Zeit zwischen dem letzten Lidschluss und dem ersten Anzeichen einer Verzerrung des Bildes wird mithilfe der integrierten Stoppuhr gemessen. Aus drei Messungen bildet man den Mittelwert, der als repräsentatives Ergebnis für die Tränenfilmstabilität des Probanden steht. Durchschnittlich beträgt die TBUT, abhängig vom Untersuchungsverfahren, bei Augengesunden circa 20 - 30 Sekunden. Eine TBUT unter 10 Sekunden wird als pathologisch angesehen.

Meibometrie

Mithilfe der Meibometrie kann die Lipidmenge am Lidrand quantifiziert werden. Dazu entnimmt man mit einem Klebeband Sekretproben an der Lidkante und analysiert sie densitometrisch (Farbdichtenmessung). Der mittlere Meibom-Wert beträgt 179 ± 60 MU (Meibometer-Einheiten). Die Ergebnisse werden nicht durch Alter, Geschlecht und Lateralität beeinflusst, jedoch besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Werten je nach Untersucher.

Bei Hunden und Katzen wurde eine direkte visuelle Untersuchung der Meibomdrüsenstruktur durch berührungslose Infrarot-Meibographie beschrieben.

Tränen-Clearance

Die Tränen-Clearance erfasst die Tränenproduktion, deren Stabilität, Verdunstung und Abfluss über den Ductus nasolacrimalis. Hilfreich ist dieser Test für eine umfassende Untersuchung der Tränendrüse, der Augenoberfläche und der Meibom-Drüse. Die Abnahme der Fluoresceinkonzentration im Tränenfilm über eine bestimmte Zeit wird als Tränen-Clearance bezeichnet. Dazu wird ein Standard-Schirmer-Streifen 1, 10, 20 und 30 Minuten nach Einbringung von 5 μl Fluoresceinlösung für eine Minute in das untere temporale Lid eingehängt. Die Streifen werden nun unter einem Blaufilter, mit fluorphotometrischen Methoden oder anhand einer Analogskala analysiert. Nach ca. 20 Minuten sollte kein Farbstoff mehr nachweisbar sein.

Untersuchung der Muzinschicht

Farnkrauttest

Die Muzinschicht des Tränenfilms kann mithilfe des Farnkrauttests untersucht werden. Er macht sich dabei zunutze, dass schleimhaltige Substanzen auskristallisieren, wenn sie trocknen. Diese Kristalle gleichen farnkrautähnlichen Figuren, die mikroskopisch beurteilt werden können und Rückschlüsse auf einen Muzinmangel oder eine veränderte Osmolarität zulassen. Dazu wird 1 μl Tränenflüssigkeit mit einer Mikropipette entnommen und auf einen Objektträger getropft. Das Farnkrautphänomen kann, nach 10 Minuten Trockenzeit bei Raumtemperatur, unter dem Mikroskop begutachtet werden. Dafür eignet sich besonders ein Phasenmikroskop mit 40 bis 100facher Vergrößerung.

Die erhaltenen Muster werden in vier Stadien nach Rolando eingeteilt: Von Stadium 1, bei dem ein einheitliches Farnkrautmuster vorhanden ist über die mittleren Stadien, bei denen kleine und große Löcher im Muster erkennbar sind, bis Stadium 4, wo nur noch Überbleibsel vom kristallinen Muster vorhanden sind. Bei Veränderungen der Muzinschicht, wie beim Schleimhautpemphigoid, Stevens-Johnson-Syndrom, Trachom oder nach Verätzung sind diese pathologischen Muster charakteristisch. Auch im Fall der Keratokonjuctivis sicca tritt kaum ein Farnkrautphänomen auf, da der Tränenfilm hyperosmolar und durch eine veränderte Zusammensetzung gekennzeichnet ist.

Immunoblotanalyse von Muzinen

Das ausschließlich von den konjunktivalen Becherzellen sezernierte Muzin MUC5AC ist Gel-bildend und ein bedeutsamer Marker in Studien über Syndrome des trockenen Auges. Es kann direkt aus der Tränenflüssigkeit, durch eine Mikropipette oder von einem Schirmer-Teststreifen nach dessen Anwendung entnommen werden und mittels ELISA-Test (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) oder durch direkte immunhistochemische Untersuchungen bestimmt werden.

Tränenproteinanalyse

Patienten mit Sicca-Symptomatik haben meist eine veränderte Zusammensetzung der Proteine im Tränenfilm. Es zeigte sich, dass bei Probanden mit okulärer Trockenheit z. B. Lactoferrin, EGF (epidermaler Wachstumsfaktor) und Lysozym erniedrigt sind, dagegen war Aquaporin 5 erhöht. Um die Tränenproteine zu bestimmen, können sie aus Tränendrüsenproben oder direkt aus der Tränenflüssigkeit entnommen werden und mittels der ELISA-Methode, der High-Performance-liquid-Chromatographie (HPLC), der Kapillarlektrophorese, der Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese (PAGE), der Flowzytometrie, der Polymerasekettenreaktion und mit SELDI-TOF-MS (Surface-enhanced Laser Adsorption/Ionization Time of Flight Mass Spectrometry)- basierten ProteinChip-Arrays untersucht werden.

Analyse des Lipidfilms

Träneninterferometrie

Zusätzlich zur NIBUT lässt sich mit dem Keeler TearScope® auch die Lipidschicht des Tränenfilms bezüglich der Dicke und Morphologie anhand ihrer Interferenzmuster beurteilen. Interferenzen entstehen, wenn Lichtwellen von dünnen, transparenten Grenzflächen (der äußeren und inneren Grenzfläche der extrem dünnen Lipidschicht sowie an tieferen Grenzflächen) unterschiedlich reflektiert werden. In Abhängigkeit der Wellenlänge des reflektierten Lichts lassen sich an der untersuchten Oberfläche Farben und Muster erkennen, anhand derer man Rückschlüsse auf die Dicke ziehen kann.

Ein dickerer Lipidfilm präsentiert sich in einer bläulichen Farbe, ein dünnerer Film führt zu kurzwelligeren Interferenzen und zeigt sich daher in rötlicher Farbe. Während die Augen bei der Untersuchung ganz normal blinzeln können, beobachtet man die Interferenzmuster sowie - farben, und teilt die Lipidschichtdicke in Grade ein:

- Grad 1: ungleichmäßige Verteilung der Lipidschicht (offenes Maschenwerk)

- Grad 2: einheitliche Verteilung der Lipidschicht (geschlossenes Maschenwerk)

- Grad 3: ungleichmäßige Wellen

- Grad 4: einige Farben und eine ungleichmäßige Verteilung der Lipidschicht liegen vor

- Grad 5: normale Farben der Lipidschicht (braun und blau)

- Grad 6: abnorme Farben (rot und grün)

Die Grade 2–5 zeigen eine normale Lipidschicht an und sind mit einer normalen Tränenfilmstabilität vereinbar. Das offene Maschenwerk beschreibt eine dünne Lipidschicht, welche gewöhnlich mit Symptomen des trockenen Auges einhergeht. Das Muster bei Grad 6 kennzeichnet eine extrem dicke Lipidschicht, die von einer abnorm erhöhten Sekretion der Meibom-Drüse herrührt.

Meibometrie

TearLab Osmolarity System